Posts mit dem Label Stoffgestaltung werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

Posts mit dem Label Stoffgestaltung werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

Sonntag, 26. März 2017

Stoffspielerei im März: Zaghaftes Shibori

Für die Stoffspielerei im März hatte Karen - Feuerwerk by KaZe - das Thema Shibori vorgeschlagen. Shibori, das ist eine ursprünglich japanische Batiktechnik, bei der Stoffe gefaltet, abgebunden, verdreht, verklammert, verschnürt und dann gefärbt werden, oft mit Indigo. Die Farbe kann nicht unter die Verschnürungen oder Klammern vordringen, so dass diese Partien ungefärbt bleiben. Auf der Webseite des World Shibori Network findet man ein Verzeichnis der traditionellen japanischen Shiboritechniken und -muster. In einfacherer Form haben das die meisten von uns möglicherweise schon mal in den vergangenen Jahrzehnten ausprobiert: gebatikte-TShirts sind ja alle paar Jahre wieder populär.

Ich wollte die Abbindebatik an einem Projekt ausprobieren, das ich dann auch tatsächlich nutze und nicht nur Stoff färben. Da kam mir eine Idee gelegen, die ich schon seit 2014 mit mir herumtrage, nach dem knallbunten Miami-Vice-Anna-Kleid ein seriöseres Kleid zu nähen, ohne oder mit wenig Muster und in einer dunklen Farbe, zum Beispiel dunkelblau. Ein Shibori-gemusterte, lockere Bordüre am Rock würde der Seriosität nicht schaden.

Um das Muster gezielt platzieren zu können, habe ich die Teile des Kleids aus weißem, vorgewaschenen Baumwollbatist zugeschnitten und auf jedem Rockteil die obere und untere Begrenzung der Bordüre mit einem auswaschbaren Stift markiert.

Zwischen den Markierungen ordnete ich kreisförmig abgebundene Stoffzipfel in verschiedenen Größen mehr oder weniger zufällig-verstreut an. Die Zipfel sind mit Filtehäkelgarn aus Baumwolle sehr fest abgebunden.

Als Zugeständnis an die Alltagstauglichkeit, die für mich vor allem Maschinenwaschbarkeit bedeutet, färbte ich mit Simplicol-Echtfarbe, Farbton marineblau, in der Waschmaschine. Diese Farbe ist nach meiner Erfahrung wirklich absolut waschfest, allerdings glaube ich, dass man mit einem nicht ganz so langen Farbbad schönere und interessantere Batikeffekte erzielen würde. Da der Stoff über eine Stunde lang im Buntwaschprogramm durch die Färbelösung gewirbelt wird, dringt die Farbe sehr weit vor.

Nach der zweiten Wäsche und dem Auspacken bekam ich daher vor allem zarte weiße Ringe und nur wenige interessant gemaserte Partien. Ich hätte die Zipfel alle ruhig noch etwas dicker und auf größerer Breite umwickeln können.

Hier zum Vergleich ein Stück alte japanische Seide, die mit der gleichen Shibori-Wickeltechnik gestaltet wurde. Die Punkte, aus denen die Zweige bestehen, sind wirklich winzig! Dort ist eine Stoffmenge ungefähr von der Größe eines Stecknadelkopfes abgebunden worden.

Meine Rockteile, hier für eine ersten Eindruck zusammengesteckt, haben eine zarte, unregelmäßige Blasenmusterung bekommen. Letztlich finde ich das so gar nicht schlecht, auch wenn ich mir die Teile etwas gemusterter vorgestellt hatte. Den Stoff für das Oberteil des Kleides habe ich mitgefärbt, es wird einfarbig dunkelblau.

Alle Shibori-Beiträge sammelt Karen hier, es gab wirklich beeindruckende Ergebnisse. Vielen Dank für die schöne Idee, Karen!

Die nächste Stoffspielerei ist am 30. April bei Suschna - Textile Geschichten, Thema: Seltene Techniken.

Donnerstag, 18. August 2016

Stoff mit Digitaldruck: Ein Blick hinter die Kulissen

Wie funktioniert eigentlich Digitaldruck auf Stoff? Das hatte ich mich schon gefragt, seitdem Digitaldrucke ab und zu im Kaufhaus und auf dem Markt auftauchten. Die Stoffe stechen immer total zwischen den anderen Musterstoffen heraus, weil sie sehr detailreich mit leuchtenden Farben und in sehr vielen Farbtönen bedruckt sind (und oft auch, weil die DesignerInnen Amok laufen ob der Möglichkeiten und Sonnenuntergänge, Palmen und Hochhäuser zu einem Muster vereinigen, wie vor kurzem bei Karstadt gesehen - aber das nur am Rande). Außerdem gibt es ja seit einiger Zeit Digitaldruckfirmen, die das Drucken von Meterware, auch in kleinen Mengen, für jede ermöglichen. Aber ist das wirklich so einfach?

Da traf es sich gut, dass ich vor zwei Wochen mit anderen Bloggerinnen von Allie, der Marketingverantwortlichen von Spoonflower in Deutschland, zu einem Blick hinter die Kulissen der Firma eingeladen war.

Spoonflower, die meisten werden das wissen, war der erste Anbieter für on-demand gedruckte Meterware. Man kann sich dort nicht nur die eigenen Entwürfe drucken lassen, sondern auch die Designs von anderen bestellen - mittlerweile gibt es eine riesige Auswahl an Mustern, die auf verschiedene Stoffarten und auch als Tapete oder Geschenkpapier gedruckt werden können. Anfang des Jahres eröffnete Spoonflower eine Dependance in Berlin, um den europäischen Markt besser beliefern zu können, ohne Zollschranken und mit schnellerem Versand. Im Oktober soll der Shop dann auch auf Deutsch und mit metrischen Stoffmaßen verfügbar sein.

Spannend war vor allem, die unterschiedlichen Stoffqualitäten befühlen zu können. Neben einem einfachen, etwas dünnerem Baumwollstoff und Kona Cotton (ein Quiltstoff von

Das Bedrucken funktioniert bei Baumwolle und Polyester etwas unterschiedlich: Die Baumwollstoffe werden direkt mit wasserlöslicher Tinte bedruckt. Sie laufen durch eine riesige Maschine, die im Prinzip wie ein Tintenstrahldrucker funktioniert und anschließend in einer zweiten Maschine über heiße Walzen, wodurch die Farbe fixiert wird. Polyesterstoffe werden hingegen im Transferdruck bedruckt: Das Muster gelangt erst auf eine Folie und wird von dort mit Hitze auf den Stoff übertragen. Der Griff der bedruckten Stoffe unterscheidet sich dadurch etwas. Bei den Baumwollstoffen liegt die Farbe eher wie eine Schicht auf der Oberfläche, während das Polyester die Farbe direkt aufnimmt. Die dünnen, gewebten Baumwollstoffe werden durch die Farbe schon etwas versteift, bei den Baumwolljerseys fiel das viel weniger auf, Polyester verändert sich fast gar nicht.

Wir konnten das Stoffgestalten dann mit allerlei Bastelmaterial auch gleich ausprobieren, und dafür, dass ich zuerst gar keine Idee hatte und mehr aus Verzweiflung zu Buntpapier und Schere griff, weil ich dachte, damit weniger herumzustümpern als mit Zeichenstiften, finde ich das Ergebnis ganz nett.

Oben sieht man den Unterschied von meiner Papiervorlage zum gedruckten Stoff (dünne gewebte Baumwolle). Um die Farbigkeit der Vorlage noch besser zu treffen, hätte man nach dem Abfotografieren des Papiers die Helligkeit noch etwas erhöhen können - also im Grunde genau wie immer, wenn man digitale Bilder ausdruckt. Auf der Spoonflower-Seite kann man aus dem hochgeladenen Design verschiedene Rapporte erzeugen und die Größe des Motivs ändern, alles andere muss man vorher mit einem Grafikprogramm oder Fotoshop erledigen.

Da kommt der Stoff! Die Druckmaschinen nehmen mehrere große Räume ein - um sie installieren zu können, musste ein Loch in die Außenwand gebrochen werden.

Hier ist der Stoff fertig bedruckt...

... und hier wird die Farbe fixiert.

Nun noch auseinanderschneiden und fertig! Die Quadrate sind jeweils ein Fat Quarter.

Was ich mit diesem Stoff anfange, weiß ich noch nicht, aber die Möglichkeiten, die sich mit Digitaldruck auftun, sind ja endlos: Stoffe mit Bordüren in genau der richtigen Breite und an der richtigen Stelle, auf den Schnitt abgestimmte, platzierte Muster - Kittykoma hatte vor einiger Zeit den Service eines anderen Anbieters ausprobiert und sich einen Rock aus Seide mit japanischem Muster gemacht. Da man kleine Stoffproben ziemlich günstig ordern kann, kann man vorher prüfen, wie die Farben und die Details herauskommen. Auf der gewebten Baumwolle ist der Druck wirklich gestochen scharf geworden, auch die Fineliner-Linien auf den Blättern sind genau so wie gezeichnet. Filigrane Muster sind also möglich, solange man einen feinfädigen Stoff wählt.

Ich bin gespannt, ob sich der digitale Stoffdruck unter Selbermacherinnen verbreiten wird - in der Konfektion ist die Digitaldruckwelle ja schon wieder etwas am Abflauen, nachdem so gut wie jedes Bekleidungslabel damit experimentiert hatte, und im DIY-Bereich ist es zumindest bei uns ja eher noch etwas Besonderes, den eigenen Stoff zu ordern.

Sonntag, 29. Mai 2016

Stoffspielerei im Mai: Schrift auf Stoff - mit Anleitung

Mit der Mai-Stoffspielerei zum Thema Schrift, vorgeschlagen von Karen, möchte ich ein kleines Alltagsproblem lösen: Fleckige Stoffbeutel. Bei mir werden Stoffbeutel immer ziemlich durch den Dreck geschleift, mit nicht ganz sauber gewaschenem Gemüse befüllt, manchmal matscht auch etwas oder etwas anderes läuft aus, und irgendwie endet es immer damit, dass die Beutel gelbliche Flecken bekommen, die jeder Wäsche widerstehen. Zwei besonders fleckige ohne Aufdruck hatte ich mir herausgesucht - natürlich sind sie jetzt mit Aufdruck immer noch fleckig, aber es fällt nicht mehr so auf.

Da es ziemlich einfach ist, mit aufbügel- oder aufklebbaren Schablonen die Schrift auf den Stoff zu bringen und sich die Methode für selbstgemachte Aufdrucke auf allem möglichen eignet, zum Beispiel auch auf T-Shirts, zeige ich kurz, wie das geht.

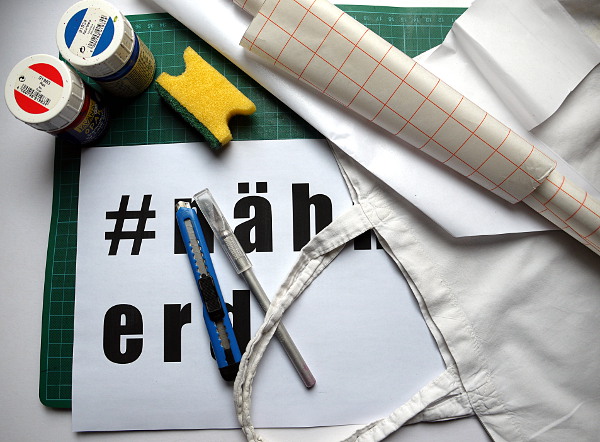

Das braucht man:

Stoff zum Bedrucken natürlich

Stoffmalfarbe (ich habe Reste von Javana-Stofffarbe für helle Stoffe verbraucht, würde in Zukunft aber nur noch Stofffarbe für dunkle Stoffe kaufen, die besser deckt)

für die Schablone entweder selbstklebende Folie (z. B. Bucheinbandfolie), oder das dickere Papier mit glänzender Rückseite, mit dem Druckerpapier verpackt wird (lässt sich aufbügeln; wenn man im Copyshop nett fragt, holen die einem bestimmt ein paar Verpackungen aus dem Müll), oder amerikanisches Freezerpaper, oder Reste von Heißsiegel-Plotterpapier (das habe ich verwendet, es ist auf der Rückseite zum Aufbügeln beschichtet)

einen Cutter und eine Schneideunterlage (Pappe tuts auch)

ein kleines Stück Schwamm

Zeitungspapier zum Abdecken und einen alten Teller oder einen Blumenuntersetzer für die Farbe

Die Vorlage für die Buchstaben habe ich mir ausgeduckt: Im Schreibprogramm eine Schrift aussuchen, die von vorneherein ziemlich fett ist und darauf achten, dass die Buchstaben nicht zu filigan zum Ausschneiden sind. Manche Schriften (z. B. Arial) werden unproportioniert, wenn man sie sehr stark vergrößert, da muss man einfach ein bißchen herumprobieren, um eine Schrift zu finden, die gut aussieht. Den Text, der schabloniert werden soll, am besten jeweils mit einem Leerzeichen zwischen den Buchstaben schreiben, dann ist Raum zum Ausschneiden.

Vorlage ausdrucken und das Schablonenmaterial mit der klebenden bzw. der glänzenden, aufbügelbaren Seite nach unten unter die Vorlage legen und am Rand mit Büroklammern befestigen. Die Buchstaben mit dem Cutter durch beide Lagen ausschneiden.

Die ausgeschnittenen Buchstaben auf dem Stoff arrangieren und aufbügeln (Freezerpapier, Druckerpapierverpackung, Heißsiegelpapier) oder kleben (Klebefolie). Die Schablonen haften auf dem Stoff, daher gibt es keine Probleme mit darunterlaufender Farbe. Das kann man bestimmt auch gut mit Kindern machen.

Ursprünglich wollte ich die Schrift nur als Negativdruck erscheinen lassen, also als weiße Schrift auf blauem Grund, erst dann fiel mir ein, dass das Papier, aus dem ich sie herausgeschnitten hatte, auch als Schablone genutzt werden kann - das ist das Arrangement links geworden.

Bei Taschen und T-Shirts unbedingt Zeitungspapier zwischen die zwei Stofflagen schieben, falls die Farbe durch den Stoff schlägt!

Etwas Farbe auf dem Teller verteilen, mit dem Schwamm aufnehmen undüber und um die Schablonen herum tupfen. Ich habe die Farbe hier am Rand unregelmäßig-getupft auslaufen lassen, man könnte sich aber z. B. rundherum mit Malerkrepp auch einen sauberen Kasten abkleben.

Farbe trocknen lassen und die Schablonen abziehen - Schablonen aus Klebefolie kann man sogar mehrmals verwenden.

Je nach Stoffqualität fallen die Drucke unterschiedlich aus: Der obere Beutel ist grob gewebt, mit kreppigen Garnen und hat daher eine rauhe, unruhige Oberfläche, die Konturen des Drucks verschwimmen daher etwas. Der untere Beutel ist fein und glatt gewebt, die Schrift wird sehr klar und sauber.

Viele weitere gute Ideen, wie man Schrift auf Stoff bringt, werden heute hier bei Karen - Feuerwerk by KaZe gesammelt. Vielen Dank für den Anstoß!

------------------

Die monatliche Stoffspielerei ist eine Aktion für textile Experimente. Sie ist offen für alle, die mit Stoff und Fäden etwas Neues probieren möchten. Der Termin soll Ansporn sein, das monatlich vorgegebene Thema soll inspirieren. Jeden letzten Sonntag im Monat sammeln wir die Links mit den neuen Werken – auch misslungene Versuche sind gern gesehen, zwecks Erfahrungsaustausch.

Die nächste Stoffspielerei zum Thema "Löcher" ist am 26. 6. bei frifris.

Montag, 2. Mai 2016

Plissieren, Siebdrucken... und dann die Weltherrschaft!

Ich wollte euch ja noch ganz dringend die Ergebnisse des Plisseeversuchs vom letzten Wochenende und des Siebdruckkurses vom vorletzten Wochenende in Hamburg zeigen. Die gereihten Plisseefalten sind genau so herausgekommen, wie ich mir das gedacht habe und scheinen sehr haltbar zu sein.

Für den endgültigen Haltbarkeitstest wandert der Stoff jetzt erstmal in die Wäsche, ich möchte das Verhalten kennenlernen. Der Stoff besteht wohl etwa zur Hälfte aus Chemiefaser und wäre auch als Kleidungsstück angenehm zu tragen.

Ich bin zwar keine große Freundin dieses ökigen, unregelmäßigen Knitterlooks, aber wer weiß: kommt Zeit, kommt Gelegenheit. Und mit viel Geduld wären auch regelmäßige, scharfe Falten möglich.

Von den bedruckten Stoffen bin ich immer noch begeistert.

Der Untergrund für diesen Druck in verschiedenen Blau- und Petroltönen ist eine Art Oberhemdenstoff, ein etwas verwaschenes, leicht meliertes Rot. Ich habe einen breiten Streifen bedruckt und plane, einen Rock mit breiter Saumblende (101 aus Burda 3/2016) daraus zu nähen - die Blende gemustert, der Rest einfarbig, die Blende mit einer Paspel abgesetzt.

Die gemusterten "Kartoffeln" auf Streifenstoff von Ikea dienten zur Verwertung der ausgeschnittenen Schablonenreste des Tischdeckendrucks auf den nächsten zwei Bildern. Das werden wohl zwei Tischsets - die großen Farbflächen sind sogar ein bißchen schmutzabweisend, glaube ich. Dieser Druck brauchte unfassbar viel Farbe - die große Fläche und ein grob gewebter Stoff mit leicht unregelmäßiger Oberfläche tragen dazu bei - daher sind nicht alle Gebilde ganz gleichmäßig gedruckt, aber das wird später kaum noch auffallen.

Mit diesem Druck bin ich besonders zufrieden. Die Tischdecke wurde von Hand sehr geübt und kunstfertig bestickt, ich hatte sie vor einiger Zeit aus einem "zu verschenken"-Karton bei uns in der Straße gerettet. Aber wenn sie bei mir nur in einer Schublade liegt, hat ja auch niemand etwas davon. Bei der Textile Art hatte ich vor Jahren einmal bedruckte Damasttischdecken gesehen, daher kam meine Idee, die gestickte Decke mit zarten Motiven zu bedrucken.

Die Motive habe ich ohne Rücksicht auf die Symmetrien des gestickten Musters locker und unregelmäßig über die Decke verteilt. Das Drucken hat gut funktioniert, obwohl das Sieb bei den plastischen Stickereien zum Teil nicht ganz plan liegen konnte.

Kristina, die Veranstalterin des Workshops, hat inzwischen auch über den Kurs geschrieben und zeigt, was an dem Tag entstanden ist. Falls ihr im Hamburger Raum in verschiedene Drucktechniken hineinschnuppern wollt, kann ich einen Kurs bei ihr sehr empfehlen.

Gerade das Drucken bietet Selbernäherinnen ja noch mal eine ganz andere Stufe der Gestaltungsmöglichkeiten als das Vernähen von gekauftem Stoff. Kurz gesagt: Wer Stoff bedrucken kann, ist der nähnerdischen Weltherrschaft ein Stück näher gerückt. Die Selbernäherin kann sich zum Beispiel Jersey für ein Game of Thrones-Fanshirt bedrucken, das absolut nicht wie ein herkömmliches Fanshirt aussieht. Mich interessiert besonders die Möglichkeit, den gleichen Stoff gemustert und ungemustert in einem Kleidungsstück verarbeiten zu können. Oder denkt an Bordürendrucke: Sie finden sich nur selten im Stoffgeschäft, und bei Meterware braucht man oft größere Mengen, um die Schnittteile platzieren zu können. Wie viel praktischer wäre es, die schon zugeschnittenen Teile direkt zu bedrucken! Natürlich sind nur bestimmte Muster mit dieser Technik möglich, und natürlich werde ich nicht ab sofort alle Stoffe selbst bedrucken, aber es ist schön zu wissen, wie sowas geht und einschätzen zu können, was möglich ist. Dann muss ich zum Herbst hin zum Beispiel nicht mehr nach gut fallenden Blusenstoffen mit netten, kleinen grafischen Mustern suchen - die ich bisher nur in sehr teuren französischen Onlineshops gesehen habe - sondern ich könnte mir zum Beispiel einfarbige Viskose selbst bedrucken. Siebenhundertsachen schrieb kürzlich über die Indianermentalität, und ihr Artikel trifft es sehr gut.

Dienstag, 19. April 2016

Nahtzugabe auf Reisen: Beim Stoffdruckkurs von Kristina Schaper in Hamburg

Es gibt doch nichts Schöneres, als kreative Leute aus dem Internet "in echt" zu treffen und noch dazu gemeinsam mit Stoff und Farbe zu werkeln! Das Wochenende verbrachte ich nämlich in Hamburg beim Siebdruck-mit-Papierschablonen-Workshop von Kristina Schaper - Am liebsten Bunt. Öfter mal wegzufahren, Kurse zu besuchen und Neues auszuprobieren hatte ich mir Anfang des Jahres vorgenommen, und das war eine gute Maßnahme - heute Morgen wieder zurück in Berlin kam es mir vor, als wäre ich zwei Wochen weggewesen. Und ich verbrachte einen Teil des Nachmittags mit der Recherche von Siebdruck-Equipment. Nicht, dass ich jetzt sehr dringend irgendetwas bedrucken müsste, aber das Drucken machte großen Spaß und ist wirklich auch in der Wohnung umsetzbar, ohne alles zu verwüsten.

Bester Beweis ist der braune Spannteppich in einem der Kursräume im Bürgerhaus Barmbek - hier vor dem Stoffdruckkurs - aber hinterher sah er noch genauso aus. Siebdruck ist eine ziemlich saubere Sache, die Siebdruckfarbe (Dekaprint) stinkt nicht und lässt sich mit Wasser auswaschen. Der Griff der bedruckten Stoffe hat mir auch gefallen. Die Farbe bildet zwar eine Schicht auf der Oberfläche, aber eine dünne, und die Farbe trocknet nicht allzu hart und krustig auf. Wenn die Motive eher klein und nicht so flächig sind, könnte man durchaus auch dünne gewebte Viskose bedrucken, ohne dass sie bretthart wird.

Vom Drucken selbst habe ich nur ein paar Fotos gemacht. Die Technik, die Kristina uns vermittelt hat, ist genial einfach: Man schneidet sich eine Schablone aus ganz normalem Schreibmaschinenpapier, platziert sie auf dem Stoff, das Sieb darüber, Lücken werden mit Klebeband abgeklebt, und die Farbe mit einer Rakel (im Prinzip eine Art Plastikkarte mit einem Gummirand) durch das Sieb auf den Stoff gedrückt. Wenn man das Sieb anhebt, bleibt die Papierschablone durch die feuchte Farbe daran kleben, und man kann mit Sieb und Papier noch eine ganze Menge weiterer Motive drucken. Ich hatte bisher ja nur Stempeln auf Stoff ausprobiert und bin von den farbsatten und gestochen scharfen Drucken ganz begeistert. Es war jedes Mal ein kleines Erfolgserlebnis, das Sieb anzuheben.

Der Palmwedeldruck vom Foto oben war mein erster Versuch. Für den roten Stoff hätte ich mir wohl besser vorher einen Rapport, also eine regelmäßige Anordnung überlegt, aber ich hatte nicht bedacht, dass ich an manche Stellen mit dem Rahmen schlecht herankomme, jedenfalls nicht, wenn ich den Stoff nicht zwischendurch anders aufspannen möchte. Das Drucken selber fand ich übrigens einfach. Schwierig war es, die Farbmenge richtig einzuschätzen - erstmal saugt anscheinend jeder Stoff unterschiedlich viel auf, und große, flächige Motive brauchen erstaunlich viel Farbe. Ich musste mehrmals Farbe nachmischen, was dann natürlich nur ungefähr so wurde wie die vorige Partie. Aber das macht nichts, Unperfektes ist gut! Und sehr schwierig fand ich, die Motive gezielt zu platzieren. Wenn das Sieb einmal mit Farbe bedeckt ist, sieht man nur noch sehr schlecht, was man da macht. Selbst wenn es Linien zur Orientierung gibt. Oder zumindest sehe ich das nicht und war dann einige Male doch etwas überrascht. Es ist also vorteilhaft, sich Motive auszudenken, die man luftig verstreut irgendwohin drucken kann.

Bei der gestickten Tischdecke habe ich das so probiert und auch einfach quer über die Stickerei gedruckt - das ist sehr schön geworden. Auf dem allerersten Foto ganz oben kann man rechts einen Zipfel der Decke sehen, ich muss davon aber nochmal gute Bilder machen.

Kristina hat einige Anleitungen zum Siebdruck zuhause mit Bordmitteln hier auf einer Extraseite zusammengestellt. Wenn es neue Kurse gibt, erfahrt ihr das sicher zuerst in ihrem Blog. Stempeln und mit Gelatineplatten drucken ist im Juni noch möglich (Termine siehe hier), das ist bestimmt auch klasse.

Für ein bißchen Touristenprogramm war am Wochenende natürlich auch noch Zeit. Es war seltsam, nach so langer Zeit mal wieder in Hamburg zu sein. Ich komme ja aus Hamburg, aber habe die Stadt einige Jahre regelrecht gemieden, weil sie für mich mit den Wirrungen einer auseinanderbröselnden Familie und einer Menge trauriger Ereignisse verknüpft ist. Jetzt dachte ich, dass ich endlich neue Erinnerungen an die Stelle der alten setzen muss, und Hamburg macht es einem in der Hinsicht sehr leicht. Hier wird sehr unsentimental abgerissen und neu gebaut und nicht viel in die Vergangenheit geschaut.

Vieles, was ich von früher kannte, war viel kleiner, als ich es in Erinnerung hatte. Die Landungsbrücken entlang: Nur ein Minispaziergang. Das Hanseviertel: So putzige kleine Geschäfte! Nur die Elbphilharmonie - die ich noch nicht kannte - ist wirklich groß. Und wie man hört im nächsten Frühjahr fertig. Noch vor dem BER.

Manche Schiffe sind auch sehr groß.

Bei der Rundfahrt "Abenteuer Hafen" von Stattreisen e.V. lernt man das alles kennen, die Tour kann ich sehr empfehlen.

Demnächst gibt's auch endlich mal den Bericht von den Workshops zur Leipziger Buchmesse. In Leipzig wars nämlich auch schön.

Donnerstag, 8. Mai 2014

Das Alabama-Projekt III: Muster ausschneiden

Das Handnähprojekt nach Alabama Chanin macht Spaß und ist eigentlich gar nicht so zeitaufwendig wie ich dachte. Mein Muster ist ziemlich großflächig - da hat sich Griselda schon etwas ganz anderes vorgenommen, ein kleinteiligeres Muster, und gleich ein ganzes Kleid. In fünf Stunden würde ich wohl mehr als eine Bahn meines Rocks fertigsticken können, und ich brauche nur vier Bahnen und eine Saumblende.

Seit dem Schablonieren vor annähernd zwei Wochen habe ich drei der vier Rockbahnen gestickt und es nun nicht mehr ausgehalten und bei diesen Bahnen schon mal die Motive ausgeschnitten, um zu sehen, wie das Muster wirkt. Man schneidet knapp innerhalb der gestickten Umrisse die obere Stofflage ganz vorsichtig heraus. Von der vorher aufschablonierten Farbe bleiben etwa 2 mm stehen, die Stickerei verläuft genau am Rand der Motive - man erkennt das hier nicht so richtig, weil die Farben wirklich sehr ähnlich sind. Der Kontrast der beiden Stofflagen - oben grau, unten weiß - ist hingegen relativ groß, größer als bei den Modellen in den Alabama-Chanin-Büchern, die meistens sehr elegant Ton-in-Ton gehalten sind. Mal sehen, wie das dann als Rock wirkt.

Dass bei dieser Technik, einer Art offenkantiger Negativapplikation, die Stofffarbe auf der oberen Schicht größtenteils wieder weggeschnitten wird, ist außerdem sehr günstig, weil der Farbauftrag mit dem Schwamm bei mir wirklich unangenehm batzig geworden ist. Die getrockneten Farbinseln bilden eine ziemlich feste, leicht gummiartige Kruste, da ist es gut, wenn das meiste davon wieder wegkommt. Griselda hatte die Farbe verdünnt und mit einer ausgedienten Haushaltsreiniger-Sprühflasche aufgesprüht, und das sieht auf ihren Bildern schon viel besser aus und fühlt sich bestimmt auch besser an. Ich habe für spätere Versuche gerade noch eine kleine Sprühflasche aus dem Verpackungsmüll retten können - das nächste Mal wird gesprüht, zur Not eben auf dem Hof.

Die Rückseite: die Motive werden alle einzeln für sich umstickt, damit der Stoff elastisch bleibt. Die Naht wird mit einer zweiten Reihe Stiche von rechts noch einmal sichtbar abgesteppt, eine offenkantige Kappnaht sozusagen. (Auf dem zweiten Foto sieht man die Naht von rechts, auf dem dritten Foto von links.) Das macht einen sehr haltbaren Eindruck.

Den nächsten Zwischen- oder vielleicht sogar Endstand gibt es dann am 25. Mai bei der Stoffspielerei, gesammelt bei Griselda. Wie ich in den Kommentaren gesehen habe, werkeln ja einige gerade an Alabama-Chanin-Projekten - ich freue mich auf den Erfahrungsaustausch.

Montag, 28. April 2014

Das Alabama-Projekt II: Schablonieren und Sticken

Mit dem Alabama-Chanin-Projekt, über das ich letzte Woche berichtet hatte, bin ich schon gut vorangekommen. Weil am Sonntag ein kleines Nähtreffen geplant war (das ich übrigens supernett fand - vielen Dank an K. und die anderen Organisatorinnen!), also weil ich Sonntag zu dem Nähtreffen wollte, beeilte ich mich am Samstag, den Stoff so weit vorzubereiten, dass ich am Sonntag mit dem Sticken beginnen konnte. Ich schreibe hier mal etwas ausführlicher als sonst über den Prozess, denn es gibt im Netz zwar Unmengen englischsprachiger Anleitungen für die Applikationen im Alabama-Chanin-Stil, aber so weit ich gesehen habe sehr wenig auf Deutsch.

Ich mache einen knielangen 4-Bahnen-Rock nach dem Schnittmuster aus Alabama Studio Sewing + Design. Die Kleider bei Alabama Chanin bestehen fast immer aus zwei Lagen Jersey. Die obere Lage wird mitttels Schablonen und Stofffarbe mit einem Muster bedruckt, die Muster werden mit Handstichen durch beide Lagen nachgestickt, und zuletzt wird von der oberen Stofflage einiges weggeschnitten. Manchmal bleiben von der oberen Lage nur einzelne "Musterinseln" stehen, manchmal wirkt das Muster der oberen Lage wie ein Netz, manchmal handelt es sich eher um isolierte "Löcher" in der oberen Schicht. Die Wirkung beruht, denke ich, einmal auf dem großflächigen Einsatz der Muster, zum anderen auf den eleganten Ton-in-Ton-Farbkombinationen der beiden Jerseyschichten. Die offenen Kanten und das sportliche Material sorgen gleichzeitig für eine gewisse Lässigkeit der Kleider. Mir gefällt das sehr gut, die Sachen sind etwas Besonderes, aber auf den zweiten Blick, sie sehen zwar deutlich handgemacht aus, aber nicht selbstgebastelt und auch nicht übertrieben künstlerisch. Bei flickr gibt es eine Sammlung von Alabama-Chanin-Projekten - einige Leute haben tatsächlich schon mehrere Kleider angefertigt, der Aufwand scheint sich also im Rahmen zu halten. (Danke an Dinknesh für den Hinweis auf die flickr-Gruppe.)

Ich schnitt am Samstag also aus den vier alten Tshirts insgesamt acht Rockbahnen aus, vier weiße und vier graue. Gebrauchtes Material zu verwenden wird im Buch ausdrücklich empfohlen, Natalie Chanin begann selbst mit dem Umarbeiten alter Jerseyware.

Beim Muster orientierte ich mich an der "Bloomers"-Schablone, die man hier unter "resources" in Originalgröße herunterladen kann. Es ist zwar nicht sonderlich kreativ, ein vorgegebenes Muster nachzuarbeiten, aber ich will erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie groß die einzelnen Musterbestandteile sein sollten und in welchen Abständen man sie platziert. Bei Alabama Chanin werden in der Produktion großformatige Schablonen aus dünnem Filz verwendet, weil die Stofffarbe aufgesprüht wird. Ich habe normale Stofffarbe aus dem Glas von Javana verwendet, die ich sowieso noch da hatte und tupfte sie mit einem Schwämmchen auf. Die kleine Schablone schnitt ich aus einem Briefumschlag aus Tyvek. Das ist ein gutes, weil wasserfestes und sehr reißfestes Schablonenmaterial, das mir besser gefällt als Plastik. Die durchgezeichnete Schablonenvorlage aus Papier kann man einfach mit ein paar Klebestifttupfern auf dem Tyvek fixieren (geht wieder ab) und die Aussparungen durch beide Schichten ausschneiden.

Die Schablone fixierte ich mit Malerkrepp auf dem Stoff. Die Tupferei mit dem Schwamm ergibt eine relativ dicke Farbschicht, die beim Trocknen recht hart wird - glücklicherweise wird nach dem Sticken das meiste davon wieder weggeschnitten.

Das Muster schablonierte ich zwei Mal auf jede Rockbahn. Nach dem Trocknen über Nacht wurden jeweils eine graue Rockbahn und eine weiße Rockbahn als untere Lage aufeinander gelegt und rundherum geheftet.

Gestickt wird dann immer rundherum um die Motive, am einfachsten so wie hier mit kleinen Vorstichen. Im Anleitungsbuch werden noch einige andere Möglichkeiten (z. B. Rückstich, Stielstich) erklärt.

Alabama Chanin verwendet einen ominösen "Button Craft Thread" von Coats & Clark, ein stärkeres Nähgarn aus Poly-Baumwoll-Mischung, das so etwas wie Knopflochgarn zu sein scheint. Als ich zum Garn kaufen losging, hatte ich Marke und Qualität aus der Anleitung nicht im Kopf, weil ich ohnehin nicht damit rechnete, dass es das hier geben könnte. Unser Karstadt führt aber neuerdings Coats & Clark Garne, und anscheinend dieselben Qualitäten, die es auch in den USA gibt. Nach einigem mühsamen Vergleichen - bei Coats werden keine Garnstärken angegeben, wie man es in Europa kennt, und die Mengen auf den Spulen sind, nunja, typisch amerikanisch: 297 Meter und sowas - entschied ich mich für Dual Duty plus, ein baumwollummanteltes Polyestergarn auf einer hellgrünen Spule, das als Handquiltgarn bezeichnet wird. Da man das Garn doppelt nimmt, erschien es mir stabil genug, ich werde aber bei nächster Gelegenheit nach dem "richtigen" Garn Ausschau halten, das auf türkisen 45-Meter-Spulen verkauft wird.

Beim Nähnachmittag konnte ich in drei Stunden ungefähr zwei Drittel einer Rockbahn sticken. Man umstickt jedes Motiv einzeln für sich, damit die Elastizität des Jerseys erhalten bleibt. Die dicken Knoten auf der Rückseite sind unverzichtbar, die Fadenenden arbeiten sich sonst langsam durch die Maschen nach draußen - und ich mühe mich ordentlich ab, doppelte Knoten nahe am Stoff hinzukriegen, das ist gar nicht so einfach.

Dienstag, 22. April 2014

Ein Alabama-Chanin-Projekt nach "Alabama Studio Sewing + Design"

Vier alte T-Shirts, eine Rolle Handquiltgarn und etwas Stofffarbe sind - wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle - das Material für ein Handnähprojekt nach Alabama Chanin, des Stoffspielerei-Themas im Mai, das Griselda vorgeschlagen hatte. Ich möchte hier ab und zu den Fortschritt dokumentieren, denn mein Vorhaben wird Ende Mai wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen sein.

Mit den DIY-Techniken im Stil von Alabama Chanin beschäftige ich mich schon seit einigen Jahren, seitdem ich das erste Mal aus Zufall auf die Webseite der Firma stieß und vollkommen verzückt die exquisiten handgearbeiteten Textilien im Onlineshop durchstöberte. Alles ist Stich für Stich handgenäht, bestickt, appliziert, gequiltet. Produziert werden die Kleidungsstücke in Florence, einem Städtchen im Nordwesten Alabamas, dem Heimatort der Firmengründerin Natalie Chanin. Die Textilherstellung, insbesondere Baumwollanbau und -verarbeitung, war einer der Hauptindustriezweige Alabamas - wie man weiß, ist von der amerikanischen Textilindustrie nicht mehr viel übrig geblieben. Natalie Chanin knüpfte mit ihrer Firma an diese Textiltraditionen an und wurde zum Arbeitgeber in einer Gegend, in der es sonst nicht viele Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. In den ersten Jahren arbeitete sie vor allem mit gebrauchten Materialien. Die ersten Kleidungsstücke, die auf der Webseite zu sehen waren, bestanden aus recycelten Baumwolltshirts mit verwaschenen Aufdrucken, die umgeschneidert und durch Stickereien und Applikationen in etwas Besonderes verwandelt wurden.

Mittlerweile verwendet Alabama Chanin eigens hergestellten Bio-Baumwolljersey aus den USA. Alle Materialien, also auch Garne, Perlen, Textilfarben, Schablonen, werden ebenfalls über die Webseite angeboten, und die Muster, Schnitte und Herstellungsweisen der Kleidung werden in mittlerweile drei Büchern Schritt für Schritt erklärt. Die Fabrik in Florence ist zu einem Veranstaltungszentrum geworden, in dem Nähworkshops stattfinden, Natalie Chanin spricht oft auf Konferenzen, in denen es um nachhaltige Textilproduktion und faire Beschäftigung geht.

Die Alabama-Chanin-Bücher - ich kaufte mir nach langem Überlegen den dritten Band, Alabama Studio Sewing + Design - sind wunderschön fotografiert und sehr sorgfältig gestaltet, es ist eine Freude, einfach nur zu blättern und in den Detailfotos der Stoffe zu schwelgen. Selbst wenn man nie vorhätte, irgendetwas davon nachzuarbeiten, wäre das Geld für das Buch gut angelegt. Die Qualität der Texte und der Anleitungen steht den Bildern aber in nichts nach. Schnittmuster für ein Tshirt mit Variationen (lange/kurze Ärmel, ärmellos, Bolero) und ein Kleid aus vier Bahnen (in verschiedenen Längen, Varianten: trägerloses Top, kurzer, mittellanger und langer Rock) sowie für einen Hut sind auf zwei beigelegten Bögen aus dickem Papier gedruckt. Die Vorlagen für die Musterschablonen können aus dem Buch per Fotokopierer vergrößert werden, man kann sie aber sogar auch in Originalgröße von der Webseite herunterladen.

Es ist selten, dass ein Unternehmen so die Geheimnisse seiner Produkte, bis hin zu den Designvorlagen weitergibt - bei Alabama Chanin gehört diese Transparenz zum Gesamtkonzept: Zum einen ist "education", also unter anderem die Weitergabe handwerklichen Wissens, eines der Anliegen Natalie Chanins. Zum anderen wird dem textilen Laien, der womöglich noch nie eine Nähnadel in der Hand hatte, durch den Einblick in die Produktionsschritte verdeutlicht, wie die Preise der Produkte zustandekommen, ohne dass man detailliert über Kalkulationen reden müsste. Wer einmal verstanden hat, dass bei den über und über applizierten Kleidern, Röcken und Jacken eine per Schablone gedruckte Vorlage von Hand Motiv für Motiv nachgenäht und ausgeschnitten wird, bekommt einen Eindruck von der reinen Arbeitszeit, die für die Herstellung eines solchen Kunstwerks nöig ist und ist sicherlich eher geneigt, einen vierstelligen Betrag dafür auszugeben und die Kleidung entsprechend wertzuschätzen. Zugleich ist dieser Ansatz ein demokratischer: wer keine vierstelligen Beträge ausgeben kann, kann sich mit genügend Geschick und Ausdauer sein Designermodell selbst herstellen.

Ich möchte diesmal ein größeres Stück in Angriff nehmen, und zwar einen knielangen Vierbahnenrock. Eingedenk der Recyclingtradition bei Alabama Chanin verwende ich den Jersey von vier alten Tshirts, deren Material noch völlig intakt ist, bei denen aber die Bündchen sehr schnell durchscheuerten. Bei meinen Versuchen bis jetzt bin ich zu dem Schluss gekommen, dass man am besten reinen Baumwoll-Singlejersey verwendet, und dass die etwas geringere Elastizität mehrfach gewaschenen Jerseys eher von Vorteil ist. Liselotte hatte in ihrer Alabama-Chanin-Phase letztes Jahr sogar einmal den Originalstoff bestellt und ihn als eher labberig und nicht besonders elastisch beschrieben. Die Rockteile habe ich zugeschnitten, Garn besorgt, jetzt geht es darum, eine Schablone anzufertigen und auf den Stoff zu bringen. Damit geht es dann auch beim nächsten Mal weiter.

Abonnieren

Posts (Atom)